Спасти промышленность, чтобы победить

В первые месяцы Великой Отечественной войны перед руководством Советского Союза стояла важная стратегическая задача – спасти заводы и фабрики, перебросить производства из западной части страны на восток – в частности, в Сибирь. С июля по ноябрь 1941 года в Новосибирск были эвакуированы 50 крупнейших предприятий, включая заводы, фабрики, строительные и монтажные тресты, оборонные научно-исследовательские институты. Всего в нашу область эвакуировали более 130 предприятий. Новосибирск прибыли предприятия из Москвы, Ленинграда, Подмосковья, Киева, Харькова, Павлодара, Ростова-на-Дону и других городов страны.

Город напоминал огромную строительную площадку. Разгружали вагоны, перемещали оборудование, рыли котлованы, спешно достраивали бараки... Пошли дожди, следом выпал снег, и ударили очень ранние морозы. В начале ноября 1941 года температура достигала – 40 градусов, но и в таких условиях работа не прекращалась.

Одной из серьезных проблем стала нехватка производственных площадей. Там, где это было возможно, эвакуированные заводы размещали на уже действующих производственных площадках. Например, на базе завода №153 имени В.П. Чкалова в августе-сентябре 1941 года разместили пять авиационных предприятий, эвакуированных из Москвы, Ленинграда и Киева. Иногда заводы размещали и не на производственных площадях. Завод № 69 имени В.И. Ленина расположили на площадях учебного заведения – Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта (НИВИТ – ныне СГУПС). Большой прожекторный завод разместился в зданиях трамвайного парка, химический завод – в помещениях пивоваренного завода. В ход шли учебные корпуса вузов, автомастерские, предприятия лёгкой и пищевой промышленности.

В Новосибирскую область прибыло более 300 тысяч эвакуированных. И всех их нужно было разместить. В Новосибирске началось «уплотнение»: к коренным жителям города на постой определяли эвакуированных. Под жильё приспосабливали подвалы и чердаки, в срочном порядке возводили каркасно-засыпные бараки, рыли землянки. Под общежития рабочих заводов приспосабливали школьные здания. В жилых домах с большими кухнями и сквозными проходами выделяли площади «под комнаты для малочисленных семей». Осенью 1941 года и в начале 1942 года в Новосибирске было сдано в эксплуатацию свыше 202 тысяч квадратных метров жилой площади. Примечательно, что до войны в Новосибирске на одного жителя приходилось в среднем всего три квадратных метра жилья.

С началом войны все мирные производства были переведены на нужды военной промышленности. В 1941 году на оборону работали 382 из 478 предприятий Новосибирской области. Возникли новые для региона отрасли – чёрная и цветная металлургия, электропромышленность. Самолёты, боеприпасы, точнейшие оптические приборы, прожекторы, радиостанции, станки и инструменты, горно-обогатительное оборудование, олово, редкие и драгоценные металлы, камфора и другие химические продукты, предметы вещевого и продовольственного снабжения – всё это производилось в Новосибирске и использовалось для армии и флота.

Многие из эвакуированных предприятий прибывали в Новосибирск некомплектно – часто погрузка оборудования на эшелоны проводилась под бомбардировками и обстрелами. Впрочем, и разгрузка была далеко не лёгкой, а превращалась в героический подвиг. Об этом свидетельствуют воспоминания ветерана завода «Электросигнал» В.М. Дмитриева: «Нам пришлось оборудование из вагонов перетаскивать на себе много километров. Впрягались по 15-20 человек и, подобно репинским бурлакам, в лютую стужу, голодные, полураздетые, выбиваясь из сил, осторожно тащили различное оборудование, станки и механизмы, чтобы их не повредить, подложив по них листы железа, куски балок или рельс. Втащив оборудование в цех, тут же его монтировали и пускали в эксплуатацию» (Источник - https://slava-sibiryakam.ru).

В декабре 1941 года завод «Электросигнал» прибыл на восьми эшелонах из Воронежа. Из более чем двух тысяч работников завода большинство составляли женщины и дети. Уже к концу года помещения склада мелькомбината и артели «Краснодеревец» были приспособлены под цеха завода. А 24 декабря 1941 года первая партия радиостанций была отправлена на фронт. Радиоприёмники этого завода воздушный ас А.И. Покрышкин назвал «глазами и ушами авиации», спасшими жизнь на фронте многим пилотам. Радиостанции, произведённые на заводе в годы войны, стояли на каждом советском самолёте и каждом третьем танке. Авиационные, танковые и общевойсковые радиостанции для фронта выпускал только «Электросигнал».

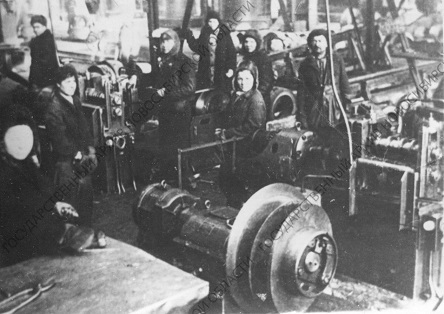

В декабре 1941 года завод «Электросигнал» прибыл на восьми эшелонах из Воронежа. Из более чем двух тысяч работников завода большинство составляли женщины и дети. Уже к концу года помещения склада мелькомбината и артели «Краснодеревец» были приспособлены под цеха завода. А 24 декабря 1941 года первая партия радиостанций была отправлена на фронт. Радиоприёмники этого завода воздушный ас А.И. Покрышкин назвал «глазами и ушами авиации», спасшими жизнь на фронте многим пилотам. Радиостанции, произведённые на заводе в годы войны, стояли на каждом советском самолёте и каждом третьем танке. Авиационные, танковые и общевойсковые радиостанции для фронта выпускал только «Электросигнал».Набранные на завод женщины обучались в процессе производства. Только за первые три месяца на завод были приняты 1720 человек, из них – 1581 человек составляли женщины и девушки-школьницы. Во втором квартале 1942 года завод получил 300 выпускников ремесленных училищ в возрасте 16-18 лет. В годы войны 42 процента от всех работавших на заводе составляли подростки 14-17 лет. Практически на всех заводах и фабриках в годы войны женщины и дети заменили мужчин, ушедших на фронт. И каждодневный подвиг, совершённый в тылу, позволил победить на передовой. Женщины и подростки недоедали; получали травмы, задремав у станка; таскали тяжеленные – весом по 50-70 килограммов – ящики со снарядами.

К январю 1942 года почти все эвакуированные заводы начали выдавать продукцию военного назначения. За годы войны новосибирские предприятия дали фронту почти треть всего арсенала боеприпасов страны – 125 миллионов штук снарядов, бомб и мин.

В 1942 году был эвакуирован из Ленинграда механический завод «Искра» (завод № 386), который разместили в посёлке Пашино под Новосибирском. Строительство завода и посёлка для работников вели бойцы стройбата и заключённые. Батальон состоял преимущественно из казахов. Страдая от сибирских морозов, они жили в палатках, но самоотверженно трудились, как и заключённые.

Завод ещё строился, но уже начал выпускать продукцию. В ноябре 1942 года, когда готовилось наступление под Сталинградом, первая партия осколочных гранат Ф-1 ушла на фронт. К апрелю 1943 года уже были задействованы десять цехов завода: шесть основных и четыре вспомогательных. А когда в 1944 году заработали две поточные линии, выпуск боеприпасов увеличился более, чем в два раза – счёт изделиям пошёл на миллионы штук. Продукция завода применялась во всех крупных наступательных операциях советских войск.

Люди работали в тяжелейших условиях. Сохранилось меню военных лет в столовой «Искры»: «щи» из крупно порубленной капусты, «затируха» из муки и крупы, «голубая ночь» (суп из свекольной ботвы), «осень» (вода с горохом), «карие глаза» (уха из голов воблы). Исключение составляли «стахановские обеды» – для рабочих, перевыполнивших нормы выработки.

Поскольку в Новосибирске было мобилизовано практически всё работоспособное население, оставалась надежда только на село. Тогда Новосибирский облисполком принял решение о мобилизации на завод сельской молодёжи. 14-17-летних подростков набирали в Тогучине, Каргате, Колывани, Пихтовке и других селах и деревнях области. Многие из них дальше родной деревни раньше не бывали и впервые в жизни увидели паровоз, трамвай и многоэтажные дома. Но крепкая физическая закалка и опыт тяжелого колхозного труда помогли вчерашним деревенским мальчишкам и девчонкам стать мастерами своего дела на оборонных предприятиях.