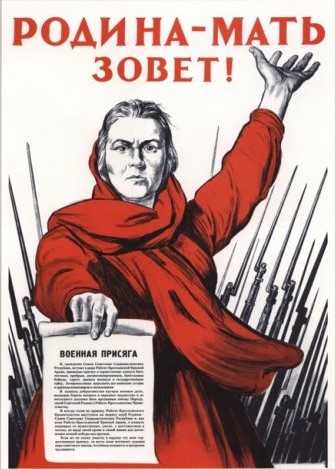

Вставай, страна огромная!

К воскресенью 22 июня центр Новосибирска пестрел афишами. Горожан приглашали на большое гуляние в девять часов вечера — послушать концерт артистов филармонии и потанцевать под джаз-оркестр кинотеатра имени Маяковского. Всё это в честь открытия нового городского сада рядом с театром юного зрителя.

К воскресенью 22 июня центр Новосибирска пестрел афишами. Горожан приглашали на большое гуляние в девять часов вечера — послушать концерт артистов филармонии и потанцевать под джаз-оркестр кинотеатра имени Маяковского. Всё это в честь открытия нового городского сада рядом с театром юного зрителя.

Вся эта мирная жизнь оказалась враз уничтожена. Не музыка лилась в воскресный день из репродукторов. В 12.15 по московскому времени город слушал сообщение заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР, народного комиссара иностранных дел СССР Молотова о начале войны: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну…»

22 июня в 16:57 областное руководство получает из Москвы телеграмму: с 23 июня в стране объявляется всеобщая мобилизация. За первую неделю войны в Новосибирске было подано 6 680 заявлений с просьбой об отправке на фронт.

3 июля 1941 г. в Новосибирскую область стали прибывать первые эшелоны с эвакуированными из западных регионов СССР.

5 июля на фронт из Новосибирска во главе с генерал-лейтенантом Степаном Калининым отправится первой эшелон 24-й армии, которая вскоре получит звание гвардейской.

Крупномасштабные воинские мобилизации в стране начались еще с 1939 года. Но катастрофа военных поражений летом и осенью 1941 года опрокинула предвоенные расчеты. В числе первых в Западной Сибири были сформированы в Новосибирске 370-я дивизия, 235-я, 150-я и 140-я стрелковые дивизии, 278-я истребительная авиадивизия; на пополнение боевых частей россыпью уходили многочисленные маршевые батальоны и роты. Напомним, население Новосибирской области в 1941 году составляло около 4 млн человек, в ее состав входили территории нынешних Кемеровской и Томской областей.

Другой стороной мобилизации стал дефицит трудовых ресурсов в тылу.

17 августа 1941 года Исполнительный Комитет Новосибирского Областного Совета депутатов трудящихся и Бюро Новосибирского Обкома ВКП(б) постановило мобилизовать дополнительно 50 тыс. человек городского населения из учреждений, организаций, домохозяйств для посылки их в колхозы и совхозы на уборку урожая.

Новосибирская промышленность перестраивалась на оборонный лад. Город превратился в площадку для размещения заводских мощностей, эвакуированных из прифронтовой полосы. К концу 1941 г. Новосибирск принял оборудование тридцати одного эвакуированного предприятия, на основе которых возник ряд новых заводов оборонного или смежного с ним профиля.

Растущей промышленности Новосибирска нужны были рабочие руки. В июле – декабре 1941 года Новосибирский облисполком направил на предприятия региона 127,7 тыс. человек.

26 декабря 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ о закреплении на новом месте работы персонала эвакозаводов и пришедших на них новичков. Рабочие и служащие военпрома и смежных отраслей объявлялись мобилизованными до конца войны. Самовольный уход с производства приравнивался к дезертирству и карался заключением в лагеря на пять – восемь лет.

Карточки на хлеб и сахар в Новосибирске были введены с 1 сентября 1941 года. В ноябре карточная система распространилась на мясные и рыбные продукты, жиры, крупу и макаронные изделия. По первой категории (рабочие и инженерно-технических работники) получали 800 граммов хлеба в день, по второй категории (служащие) – 600 граммов, детям и иждивенцам полагалось по 400 граммов. Трудящиеся крупных оборонных заводов имели право приобрести в месяц 2,2 кг мяса или рыбы, полтора килограмма крупы и макаронных изделий, 600 граммов жиров. Это был высший предел. На других предприятиях паек весил меньше.

Помимо эвакуированных, основная роль в кадровом пополнении промышленных предприятий принадлежала колхозной молодежи. Представители оборонных заводов ездили по области, набирая 14-17-летних мальчишек и девчонок. В эту трудармию вливались учащиеся школ, выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО (фабрично-заводского обучения), воспитанники детских домов и колоний. После краткосрочной профподготовки новые кадры вставали к станку. В стремлении дать план люди не выходили из цехов по несколько дней. В силу нехватки рабочих-мужчин едва подросшая молодежь занималась погрузкой и разгрузкой, выполнением работ с высоким температурным режимом, использованием вредных и взрывчатых веществ. Не менее суровым испытанием служил быт военной поры. Поступавшие на предприятия юноши и девушки размещались в заводских общежитиях, где зачастую отсутствовали электрическое освещение, центральное отопление, коммунальные удобства.

Работая под лозунгом «Всё для фронта – всё для Победы», тысячи юных сибиряков и эвакуированных состязались за стахановские звания и организовывали бригады, получавшие звания «фронтовых». Стахановцы и ударники в первую очередь получали вторые обеды, дополнительные сто или двести граммов хлеба, одежду, обувь, благоустроенное жилье и бытовые услуги.